ブログ blog page

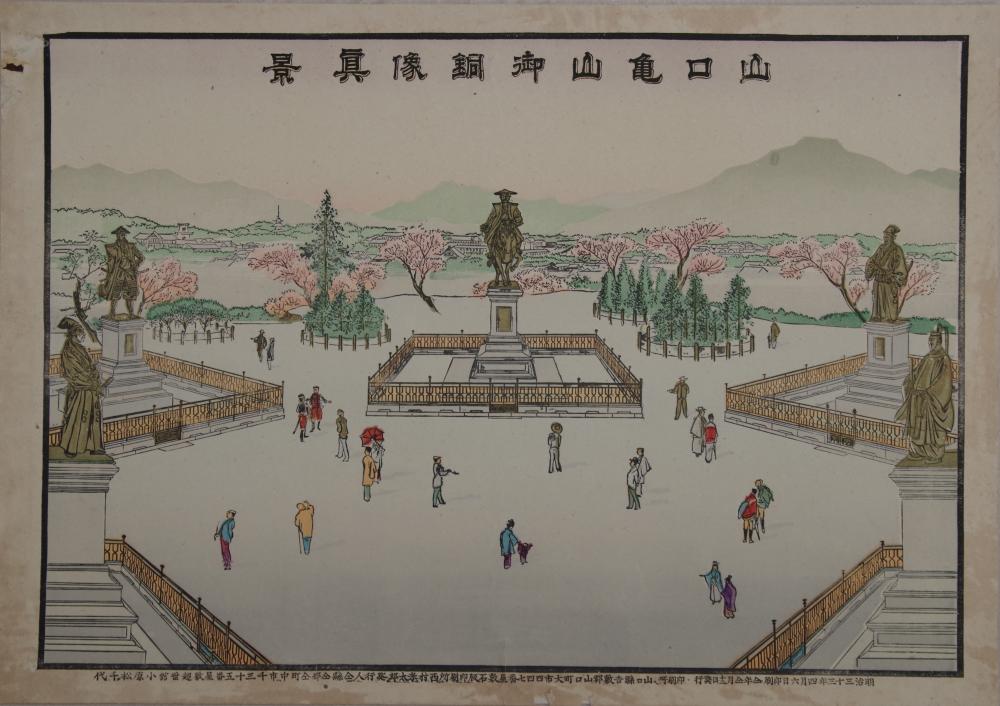

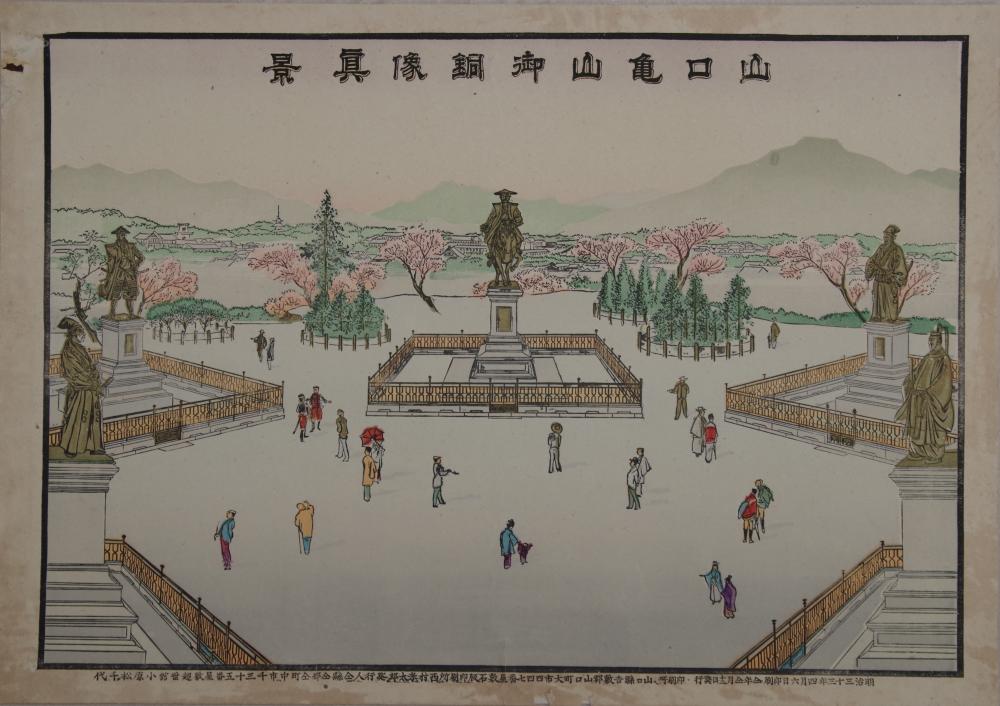

「山口亀山御銅像真影」紹介!

2022-10-01 (Sat) 14:09

今回紹介するのは、東行記念館常設企画展「高杉晋作をめぐる人々」展示中の「山口亀山御銅像真影」です。

本資料は、明治33年(1900)、亀山公園山頂広場(現山口市亀山町)に建立された本支藩主の銅像を描いた版画です。左から順に、毛利元周(長府藩主)・毛利元純(清末藩主)・毛利敬親(萩藩主)・吉川経幹(岩国藩主)・毛利元蕃(徳山藩主)が描かれています。

この銅像群の建立は、長州出身の山田顕義・伊藤博文・井上馨らが中心となりはじまりました。当初は毛利敬親像のみ建立予定でしたが、支藩主の像も建立することになりました。その理由は、毛利敬親が支藩と協力して明治維新を成し遂げたからです。本支藩主の像が建立されたのは、彼らの協力を後世に伝えるためだったのです。

維新の顕彰活動が盛んになるなかで、高杉晋作の顕彰碑建立の計画もこの頃から始まったとされています。

旧友の伊藤博文・山縣有朋・井上馨・杉孫七郎らが中心となり、明治44年(1911)、晋作の顕彰碑は東行庵境内に建立されました。

話を「山口亀山御銅像真影」に戻します。

本資料が描かれた6年後、萩藩最後の藩主毛利元徳像が建立され、銅像は計6基となります。

同所は大正天皇が皇太子時代に訪れるなど、山口の名所として親しまれました。

しかしその後、日本は戦争への道へ歩みを進めてしまいます。

戦局が悪化の一途を辿るなか、本支藩主像は毛利家の申し入れにより、昭和19年(1944)、兵器用として供出され、その姿を消しました。

昭和55年(1980)、山口市市制施行50周年記念として、毛利敬親像が再建され、現在に至っています。

本資料は、明治33年(1900)、亀山公園山頂広場(現山口市亀山町)に建立された本支藩主の銅像を描いた版画です。左から順に、毛利元周(長府藩主)・毛利元純(清末藩主)・毛利敬親(萩藩主)・吉川経幹(岩国藩主)・毛利元蕃(徳山藩主)が描かれています。

この銅像群の建立は、長州出身の山田顕義・伊藤博文・井上馨らが中心となりはじまりました。当初は毛利敬親像のみ建立予定でしたが、支藩主の像も建立することになりました。その理由は、毛利敬親が支藩と協力して明治維新を成し遂げたからです。本支藩主の像が建立されたのは、彼らの協力を後世に伝えるためだったのです。

維新の顕彰活動が盛んになるなかで、高杉晋作の顕彰碑建立の計画もこの頃から始まったとされています。

旧友の伊藤博文・山縣有朋・井上馨・杉孫七郎らが中心となり、明治44年(1911)、晋作の顕彰碑は東行庵境内に建立されました。

話を「山口亀山御銅像真影」に戻します。

本資料が描かれた6年後、萩藩最後の藩主毛利元徳像が建立され、銅像は計6基となります。

同所は大正天皇が皇太子時代に訪れるなど、山口の名所として親しまれました。

しかしその後、日本は戦争への道へ歩みを進めてしまいます。

戦局が悪化の一途を辿るなか、本支藩主像は毛利家の申し入れにより、昭和19年(1944)、兵器用として供出され、その姿を消しました。

昭和55年(1980)、山口市市制施行50周年記念として、毛利敬親像が再建され、現在に至っています。

ミュージアムグッズ

ミュージアムグッズ