ブログ blog page

特別展「思い出の下関」資料紹介2

2025-10-10 (Fri) 09:22

昭和100年記念特別展「思い出の下関」より、注目資料を紹介します。

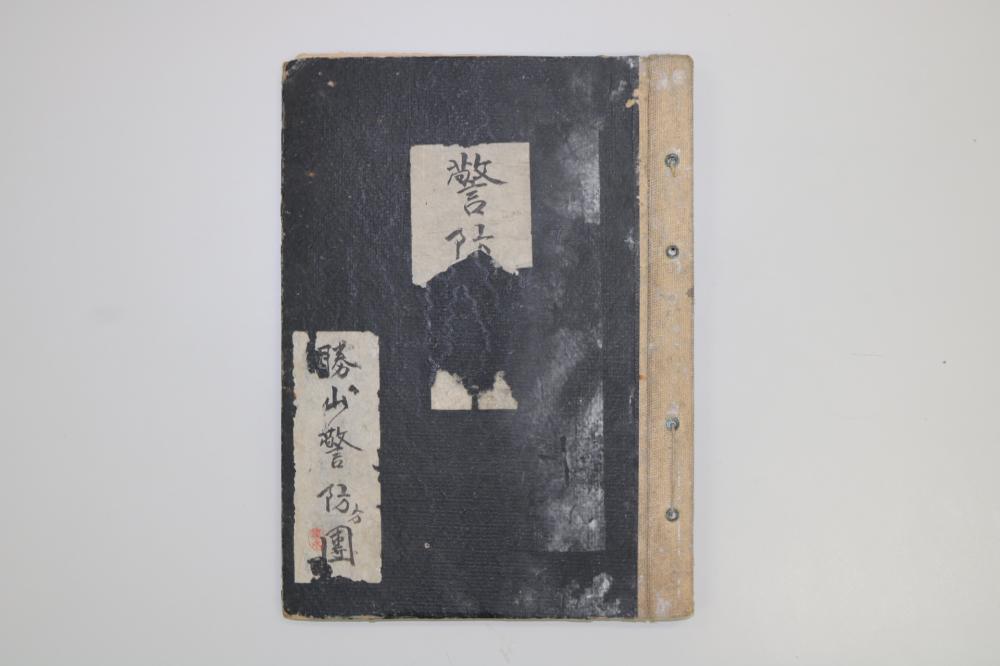

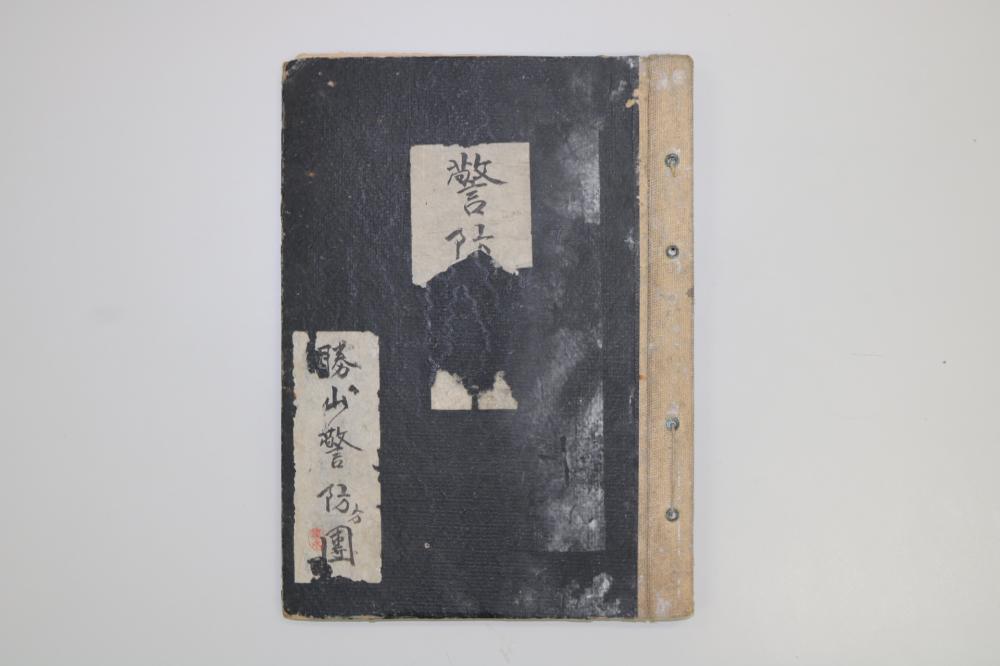

今回は「勝山警防分団日誌」です。

昭和14年(1939)、消防や、戦時下の空襲対策等を行う組織として、下関警防団が発足。市内の各警察署(下関・豊浦・水上警察)管内ごとに3団編成され、その下に13の分団が置かれました。

本資料は、このうち勝山警防分団の日誌。昭和14年から終戦後の昭和22年までの地域の様子が綴られた貴重な資料です。

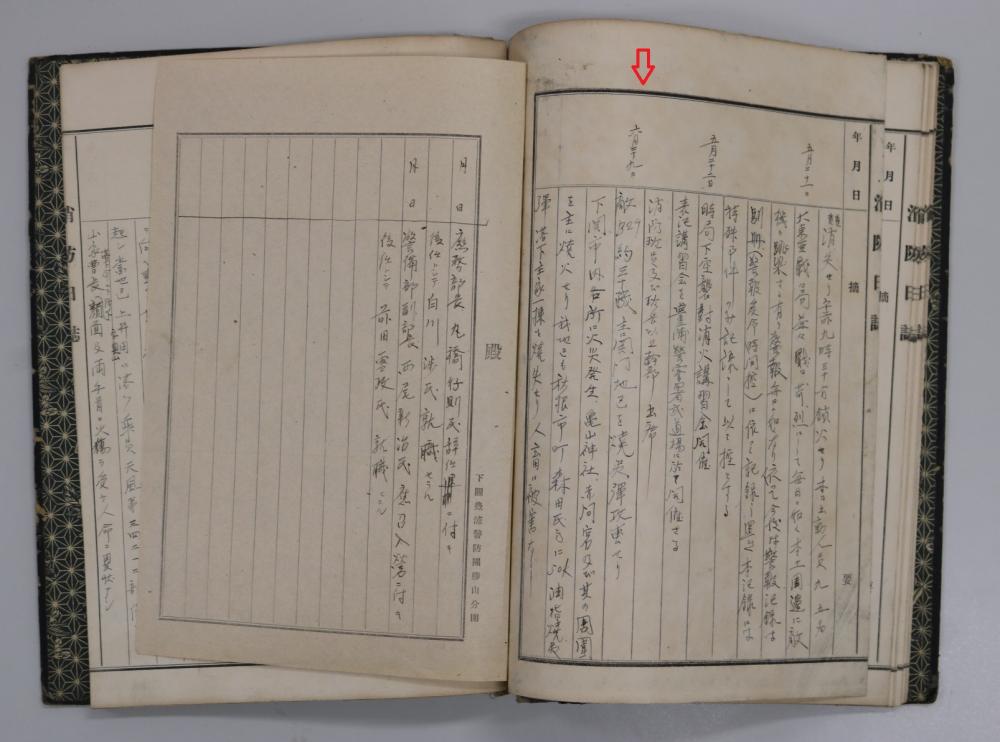

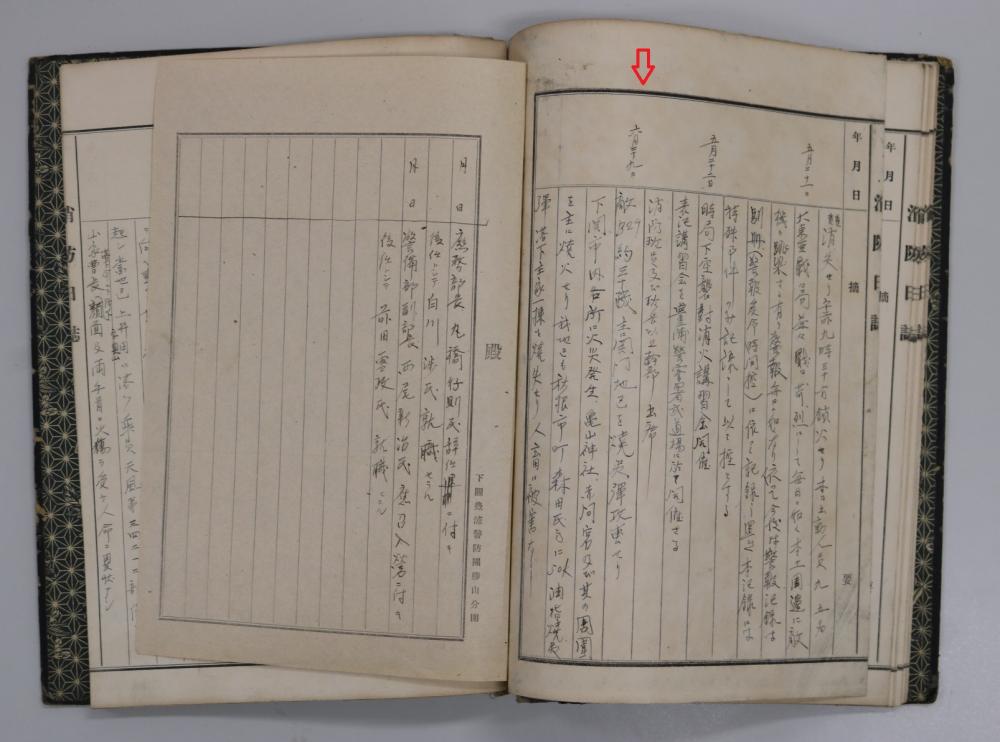

本資料を見ると、警防分団では結成直後より、灯火管制訓練や防空訓練などが行われています。

日本本土への空襲が本格化したのは、昭和19年~20年にかけてでしたが、早い段階で空襲が警戒され、市内でも対策が練られていました。

昭和20年6月29日条には、下関市街への空襲が記されています。

同日午前1時頃、壇之浦上空に現れたB29が市街への焼夷弾攻撃を開始。同町から赤間町、唐戸、東南部町方面が被害を受けました。さらに、7月2日午前0時頃、再び大空襲に見舞われ、中心市街の大部分が被災しています。死者は約320名、負傷者は約1000人、家屋の消失など被害を受けた市民はおよそ45000人に上りました。

今回は「勝山警防分団日誌」です。

昭和14年(1939)、消防や、戦時下の空襲対策等を行う組織として、下関警防団が発足。市内の各警察署(下関・豊浦・水上警察)管内ごとに3団編成され、その下に13の分団が置かれました。

本資料は、このうち勝山警防分団の日誌。昭和14年から終戦後の昭和22年までの地域の様子が綴られた貴重な資料です。

本資料を見ると、警防分団では結成直後より、灯火管制訓練や防空訓練などが行われています。

日本本土への空襲が本格化したのは、昭和19年~20年にかけてでしたが、早い段階で空襲が警戒され、市内でも対策が練られていました。

昭和20年6月29日条には、下関市街への空襲が記されています。

同日午前1時頃、壇之浦上空に現れたB29が市街への焼夷弾攻撃を開始。同町から赤間町、唐戸、東南部町方面が被害を受けました。さらに、7月2日午前0時頃、再び大空襲に見舞われ、中心市街の大部分が被災しています。死者は約320名、負傷者は約1000人、家屋の消失など被害を受けた市民はおよそ45000人に上りました。

ミュージアムグッズ

ミュージアムグッズ