ブログ blog page

企画展「神と仏の物語」おすすめの逸品の紹介!

2025-02-24 (Mon) 08:58

皆さん、こんにちは!

今回から、現在開催中の企画展「神と仏の物語」の展示資料のなかから、おすすめの逸品を紹介していきたいと思います。

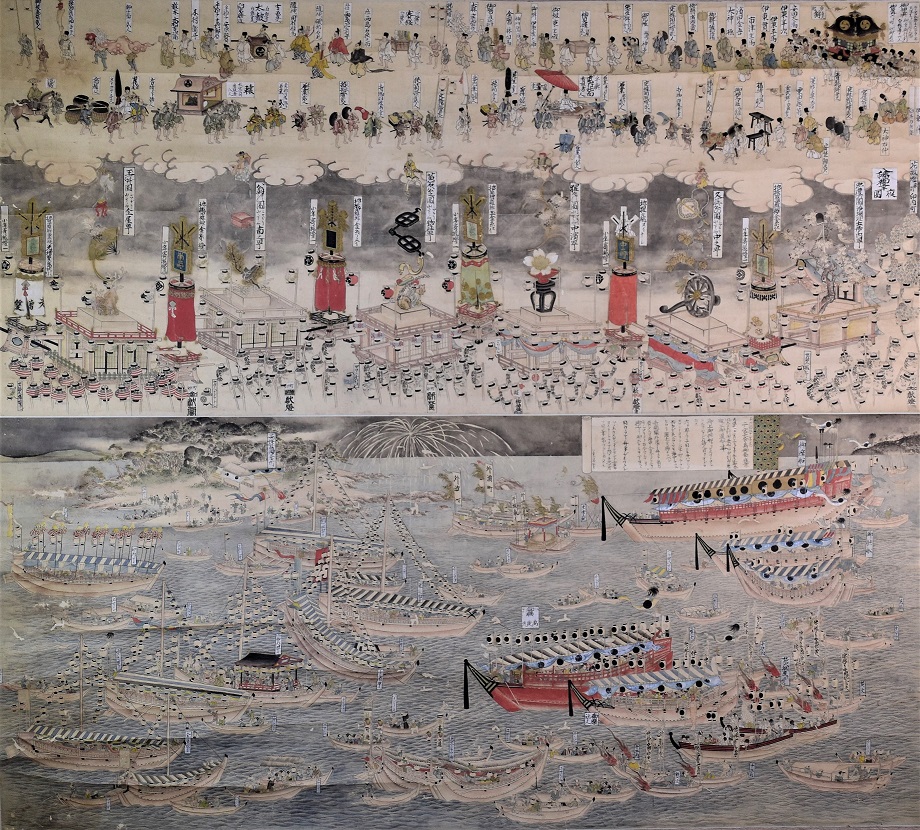

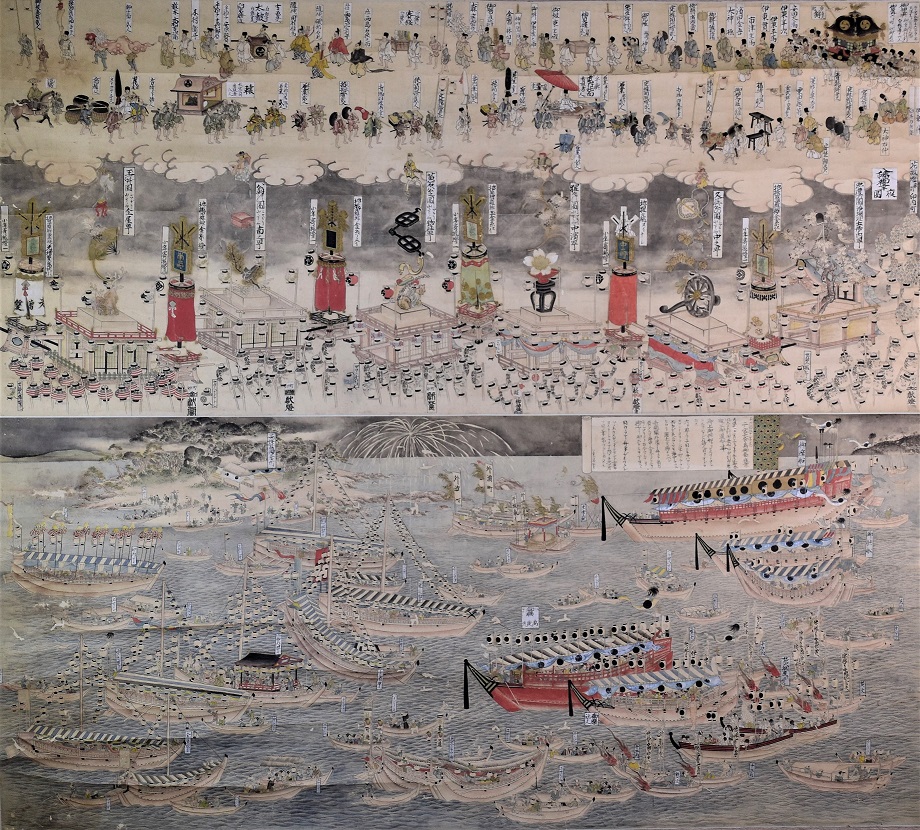

第1回は、当館蔵の「天保十一年二宮大祭御幸絵図」です。

本図は、天保11年(1840)に執り行われた長門二宮(忌宮神社)の祭礼を描いたもので、忌宮神社が所蔵している「忌宮千六百五十年式年大祭絵図」を下絵にして描かれたといわれています。

この祭礼は、翌天保12年(1841)が、二宮が開かれてから1650年にあたるということで、二宮が長府藩に執行を願い出て実現しました。

本図は、2つの絵図を上下2段に組んで1幅にしてあります。

祭礼は8月3日から15日まで行われ、上段の絵図は8月7日、下段の絵図は8月9日の模様を描いています。

上段の絵図では、町中を進む御幸、つまり御神体の移動の様子が描かれており、御神体を乗せた神輿を中心に、大宮司の輿や供揃いの行列、長府の6か町が出した「ハヤシ(囃子)山」が見えています。

下段の絵図では、満珠島に設けられた御幸所に向かう御座船や御神輿船を中心にした船団が描かれています。

供の船に加え、見物の船が多数見えているほか、花火も上がっており、祭礼が賑々しく執り行われたことがわかります。

忌宮神社では、江戸時代の初め頃までは、7月の「大念仏神事」と8月の「放生会」(現在の秋季大祭)の際、「車」(山車のこと?)が出ていたといいます。

江戸時代には、多大な費用がかかる放生会は中止されてしまい、7月(現在の8月)には、「数方庭祭」が執り行われるようになりました。

「天保十一年二宮大祭御幸絵図」で描かれる「ハヤシ山」が、かつての祭礼の「車」を参考にしたものなのかどうかはわかりませんが、本図は長府で行われた祭礼を記録した貴重な絵図ですので、ぜひこの機会にご覧ください。

今回から、現在開催中の企画展「神と仏の物語」の展示資料のなかから、おすすめの逸品を紹介していきたいと思います。

第1回は、当館蔵の「天保十一年二宮大祭御幸絵図」です。

本図は、天保11年(1840)に執り行われた長門二宮(忌宮神社)の祭礼を描いたもので、忌宮神社が所蔵している「忌宮千六百五十年式年大祭絵図」を下絵にして描かれたといわれています。

この祭礼は、翌天保12年(1841)が、二宮が開かれてから1650年にあたるということで、二宮が長府藩に執行を願い出て実現しました。

本図は、2つの絵図を上下2段に組んで1幅にしてあります。

祭礼は8月3日から15日まで行われ、上段の絵図は8月7日、下段の絵図は8月9日の模様を描いています。

上段の絵図では、町中を進む御幸、つまり御神体の移動の様子が描かれており、御神体を乗せた神輿を中心に、大宮司の輿や供揃いの行列、長府の6か町が出した「ハヤシ(囃子)山」が見えています。

下段の絵図では、満珠島に設けられた御幸所に向かう御座船や御神輿船を中心にした船団が描かれています。

供の船に加え、見物の船が多数見えているほか、花火も上がっており、祭礼が賑々しく執り行われたことがわかります。

忌宮神社では、江戸時代の初め頃までは、7月の「大念仏神事」と8月の「放生会」(現在の秋季大祭)の際、「車」(山車のこと?)が出ていたといいます。

江戸時代には、多大な費用がかかる放生会は中止されてしまい、7月(現在の8月)には、「数方庭祭」が執り行われるようになりました。

「天保十一年二宮大祭御幸絵図」で描かれる「ハヤシ山」が、かつての祭礼の「車」を参考にしたものなのかどうかはわかりませんが、本図は長府で行われた祭礼を記録した貴重な絵図ですので、ぜひこの機会にご覧ください。

ミュージアムグッズ

ミュージアムグッズ