常設展示 常設展示のご案内

海峡に育まれた下関の歴史と文化-海峡の歴史に未来が見える

「下関海峡」は、瀬戸内海、東シナ海、日本海への海の道が交わり、山陽道、赤間関街道、長崎街道などの陸の道を結ぶ十字路でした。この十字路には国内外の各地から集散した人・モノ・情報が交錯し、「海峡」は新たな文化と次代を創出し、時代が転換する契機となった舞台でもあります。「海峡」は歴史と文化の十字路であり、現代下関は「海峡」の賜であるといえます。

古代~中世の下関

輻(や)の轂(こしき)に湊(あつま)り、語の咽(のど)に従うが如し長門関 畿内中心の古代国家整備の影響は、本州西端域にも及び、地域の政治的中心は山陰から山陽へと移りました。下関海峡に臨むこの地は、国内外のヒト、モノが盛んに行き交う要衝として重要視され、長門国府のほか、海陸交通の検察を目的とした長門関(下関)が置かれました。国司の管轄の下、軍団(豊浦団)により守護された長門関の廃絶以降も、赤間関の設置により、その地域的重要性は引き継がれました。さらに、古代から中世に時代が移るなかで、赤間関は武士たちの合戦の舞台として、あるいは東アジア社会のヒト、モノの交流の結節点として、その名を歴史に刻むことになるのです。

畿内中心の古代国家整備の影響は、本州西端域にも及び、地域の政治的中心は山陰から山陽へと移りました。下関海峡に臨むこの地は、国内外のヒト、モノが盛んに行き交う要衝として重要視され、長門国府のほか、海陸交通の検察を目的とした長門関(下関)が置かれました。国司の管轄の下、軍団(豊浦団)により守護された長門関の廃絶以降も、赤間関の設置により、その地域的重要性は引き継がれました。さらに、古代から中世に時代が移るなかで、赤間関は武士たちの合戦の舞台として、あるいは東アジア社会のヒト、モノの交流の結節点として、その名を歴史に刻むことになるのです。

- 長門国府と周辺国衙 国府施設と山陽道駅館

- 長門鋳銭司と和同開珎 鋳銭司の設置と銅銭の鋳造

- 壇ノ浦の合戦と武家政治の展開 平家終焉の地

- 南北朝の内乱と守護たちの争覇 変動する社会

中世~近世の下関

ヒト・モノが集まる西日本の中心地 赤間関を領有して外国と通交した大内氏は16世紀の半ばに滅亡し、毛利氏の時代が到来しました。この時期、石見銀山の開発によって大陸に日本産の銀が流入し、銀を求める人々が日本に来航したため、東アジア社会で活発な交易が行われていました。赤間関は毛利氏の直轄関となり、大陸から往来する人々との交易でさらに発展します。また、支配者が移り変わる一方で、下関地域の住人は、政治・商業・軍事など様々な分野で活動を広げていきました。

赤間関を領有して外国と通交した大内氏は16世紀の半ばに滅亡し、毛利氏の時代が到来しました。この時期、石見銀山の開発によって大陸に日本産の銀が流入し、銀を求める人々が日本に来航したため、東アジア社会で活発な交易が行われていました。赤間関は毛利氏の直轄関となり、大陸から往来する人々との交易でさらに発展します。また、支配者が移り変わる一方で、下関地域の住人は、政治・商業・軍事など様々な分野で活動を広げていきました。

- 戦国大名の時代 大内氏から毛利氏へ

- 東アジアとの通交 東アジアと日本を結ぶ窓口

- 戦国の世を生きる 躍動する人々

関ヶ原の戦いの結果、毛利氏の領国は、中国地方八ヶ国から周防・長門の2ヶ国となります。そのうち現在の下関市域には萩藩・長府藩・清末藩の領地が存在し、それぞれが独自の藩政を展開しました。また海峡は、海陸交通・流通の結節点として下関の人々を刺激し、商業・文化など多方面に繁栄をもたらしました。

関ヶ原の戦いの結果、毛利氏の領国は、中国地方八ヶ国から周防・長門の2ヶ国となります。そのうち現在の下関市域には萩藩・長府藩・清末藩の領地が存在し、それぞれが独自の藩政を展開しました。また海峡は、海陸交通・流通の結節点として下関の人々を刺激し、商業・文化など多方面に繁栄をもたらしました。

近世の下関

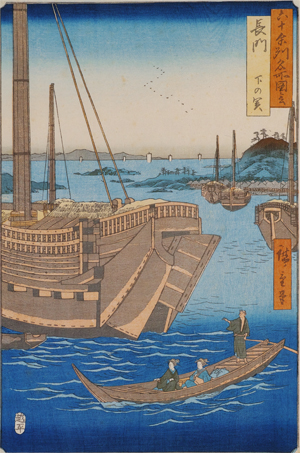

下の関とて名に高き西国一の大港 関ヶ原の戦いの結果、毛利氏の領国は、中国地方八ヶ国から周防・長門の2ヶ国となります。そのうち現在の下関市域には萩藩・長府藩・清末藩の領地が存在し、それぞれが独自の藩政を展開しました。また海峡は、海陸交通・流通の結節点として下関の人々を刺激し、商業・文化など多方面に繁栄をもたらしました。

関ヶ原の戦いの結果、毛利氏の領国は、中国地方八ヶ国から周防・長門の2ヶ国となります。そのうち現在の下関市域には萩藩・長府藩・清末藩の領地が存在し、それぞれが独自の藩政を展開しました。また海峡は、海陸交通・流通の結節点として下関の人々を刺激し、商業・文化など多方面に繁栄をもたらしました。

- 毛利秀元と長府藩

秀元の文武、歴代藩主と藩政の展開、城下町長府の形成、清末藩と萩藩 - 海陸交通と交易

海道と海運、街道と海峡、港町赤間関の発展と商人、伊崎新地の開発と越荷方 - 近世下関の対外関係

朝鮮通信使と文化交流、オランダ商館長とオランダ宿、朝鮮漂流民・唐船と海防 - 近世下関の文芸と文化人

藩学の発展と文化の興隆、文人たちの学問と交遊、下関の文人たち、近世下関の美術工芸

幕末維新の下関

関・府中の士人騒然たり

幕末の下関は、諸藩士や諸国浪士、攘夷派の公家などが多数往来し、攘夷運動や倒幕運動の一大拠点となりました。また、下関では光明寺党や奇兵隊の結成、高杉晋作の挙兵など大小様々な事件や事象が相次ぎ、海峡は、幕末維新期の日本に多大な影響を与えた下関戦争や幕長戦争(四境戦争)の舞台となりました。

攘夷戦争

攘夷戦争

攘夷か開国か、攘夷決行、下関戦争- 長州再起への道

七卿落ちと下関、第一次長州征討と薩長盟約、激突!小倉戦争、長州の復権と戊辰戦争 - 幕末英志たちの一大拠点

下関に集う志高き人々、中山忠光と下関、高杉晋作と下関、坂本龍馬と中岡慎太郎

・坂本龍馬俚謡(複製)

下関の稲荷町から朝帰りした龍馬が、怒った妻お龍に対して三味線を爪弾きながら即興で謡ったもの。

・坂本龍馬書状 三吉慎蔵宛 慶応3年3月20日付

下関に滞在する龍馬が、長府藩士の三吉慎蔵に対し、中岡慎太郎から聞いた情報を報せたもの。

- 幕末維新と下関の人々

長府藩主の光と影、長府藩報国隊、町人・村人の関わり

近代の下関

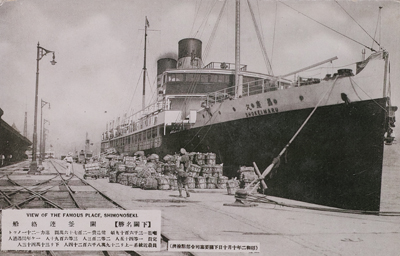

世界に名高き東洋の関門 近世、海港都市として栄えた下関は、明治時代を迎えて近代都市へと急速に変貌します。産業構造の変化や海陸交通網の近代的な整備によって前代の下関経済を支えた問屋業が衰退する一方で、銀行や商社が勃興しました。また、日本の大陸進出は、下関が再び対外貿易の拠点として重要視される契機となりましたが、下関の要塞都市化にも繋がりました。

近世、海港都市として栄えた下関は、明治時代を迎えて近代都市へと急速に変貌します。産業構造の変化や海陸交通網の近代的な整備によって前代の下関経済を支えた問屋業が衰退する一方で、銀行や商社が勃興しました。また、日本の大陸進出は、下関が再び対外貿易の拠点として重要視される契機となりましたが、下関の要塞都市化にも繋がりました。

- 廃藩置県から市制施行

- 日清・日露戦争と下関要塞

エピローグ

20世紀の下関-海峡とともに 20世紀になると、下関は鉄道の開通、関釜連絡船の就航、港湾整備などにより、海陸交通の拠点性を高めるとともに、日本の大陸進出に伴い国際都市および要塞都市としての性格を強めます。また、電気、ガス、水道などの都市基盤の近代化も図られました。加えて、下関漁港が築造されて遠洋漁業や南氷洋捕鯨の基地となり、水産都市としても発展しました。

20世紀になると、下関は鉄道の開通、関釜連絡船の就航、港湾整備などにより、海陸交通の拠点性を高めるとともに、日本の大陸進出に伴い国際都市および要塞都市としての性格を強めます。また、電気、ガス、水道などの都市基盤の近代化も図られました。加えて、下関漁港が築造されて遠洋漁業や南氷洋捕鯨の基地となり、水産都市としても発展しました。その後、関門鉄道トンネルの開通、戦災、敗戦による国際性と軍事的役割の喪失などにより、戦後の下関は一時、拠点性を失って衰退しましたが、廃墟と混乱のなかから力強く復興し、再び東アジアの国際都市として成長しています。

- 鉄道の開通と関釜連絡船

- 関門鉄道トンネルの開通と終戦

※資料保存の観点から、展示項目の入れ替えを行っています。展示内容の詳細については、事前に博物館へご連絡ください。

テーマ展示のご案内

テーマ展示 個別事象や人物などを取り上げてスポット展示し、基本展示を補完します。

攘夷戦争

攘夷戦争 常設展示図録5

常設展示図録5 長府毛利十四代記1

長府毛利十四代記1